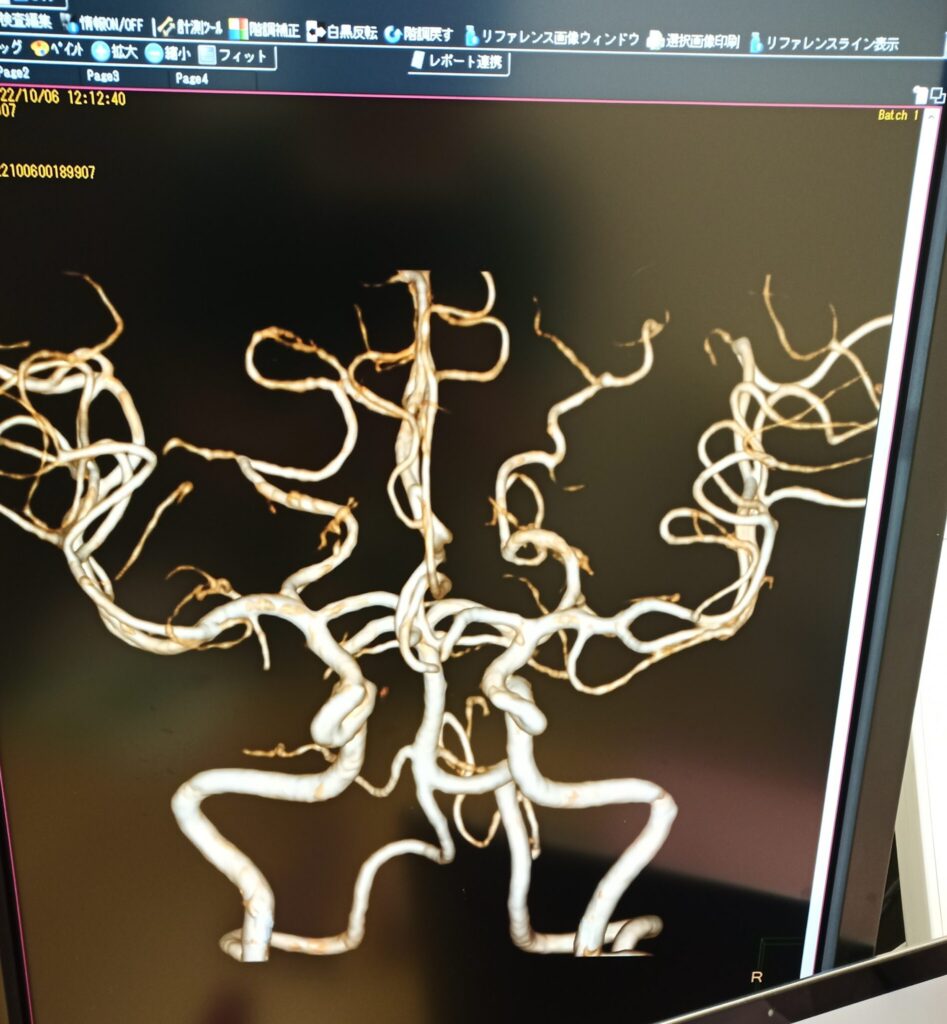

先日、長年の頭痛持ちなので念願だった脳の検査に行ってきました。

結果は異常無しとの事。僕の脳の血管をどぞ↓

ところどころ切れてるように見えるけど大丈夫なんか?

ちなみに、「脳ドッグ」じゃなくて「診察」でいくと保険適用で3割負担になります。

ほいで

今回紹介する本は「22世紀の民主主義」成田悠輔

評価 ☆☆☆☆☆

目次

グローバルな視点で民主主義のメリット、デメリットを分かりやすく解説

著者は東大首席卒業、MITの博士号取得、スタンフォード大学客員助教授、イエール大学助教授という、ちょっと何言ってるかわからないぐらいの優秀な頭脳をお持ちの方。よく政治経済を理解するときには「資本主義」に目が行きがちですが、もう一方にある「民主主義」の欠陥よる貧困、格差拡大についてわかりやすく解説してくれています。

メインは選挙制度の欠陥と改善案の部分で、一介の社会学者としてどの方面にも一切忖度の無い視点で考察しています。

選挙制度の欠陥、解決案のところが面白い

全編とても面白いのですが、解説しやすそうな部分かつ個人的に面白かったところをご紹介。

平均余命によって1票の重さを変える

よく言われるのが、若い人がちゃんと選挙に行って政治参加すべき。みたいなやつですが、本書によると全有権者に占める30歳未満の有権者の割合は13.1%で若者は超超少数派。

「若者よ選挙に行こう」といった広告キャンペーンに巻き込まれている時点で、老人達の手のひらの上でファイティングポーズを取らされているだけだ、という事に気づかなければならない。

さらに高齢者は今の自分達さえよければ良いといった政策になりがちで、死んだあとは若い人達に対して何も責任を取らない(取れない)。という「正しいけど言っちゃいけない」みたいな事を、オブラートに包まずズカズカと書いていて面白い。

そこで若者の意見を取り込みやすくする解決案の一つとして、余命によって1票の重さを変えることを提案しています。若い人ほど1票が重く、なんなら乳幼児にも選挙権を与えて、その両親が子供たちのために1票を使えば、少子化が改善する可能性があると書かれています。これにはなるほどと思います。

ちなみにこの1票の重みを変える案を、トランプVSヒラリーのアメリカ大統領選挙に仮に適用したとしたら、選挙結果がひっくり反るそうです。高齢者ほど「古き良きアメリカを取り戻そう!」と煽ったトランプの声に傾いた事を裏付ける結果です。

選挙はアルゴリズムになり、政治家は猫になる

選挙自体を

入力⇨アルゴリズム⇨出力

入力=投票

アルゴリズム=選挙ルール

出力=候補者・政党の勝敗

というふうに単純化してしまうという、まさに天才の発想。

これを元に入力を投票ではなくて言動や行動、ウェアラブル端末からの生体情報等による無意識情報を入力とし、それらをアルゴリズムに取り込んで、政治政策や政治課題を出力するという事を提言しています。

これはもちろんメリット・デメリットもあり丁寧に解説してくれていますが、結論としては水木しげるの漫画に出てくる妖怪のような政界の重鎮達が(←著者が別のメディアでそう言ってます)、ずっと引退せずに既得権益を牛耳り、ブラックボックス化している今の政治よりは大分マシっぽいです。

何よりコンピューターは人間と違い欲がなく、常に思考し、アップデートします。この方法だとこれから産まれてくる命の声さえも反映できる可能性があるとの事で、究極の民主主義ではないかと感じました。

私見

著者は自分の案に対するメリットやデメリットを、わかりやすく解説してくれており、ここで僕があたかも自分の意見の用に言うのはちょっと卑怯なので、本書に書いてある事意外で気になった事を羅列します。

アルゴリズムが公表されても理解不可能

基本的にこういう入力が入ったから、こういうアルゴリズムを適用した結果、こういった出力を出しました。というのをフルオープンにして政治の透明性を高めると書かれていますが、多分一般人が見ても理解できないし、現状AIによる将棋とか株の売買なんかでも、何でその結果になったのかプログラマーさえも理解できてないと思います。

あとアルゴリズムをフルオープンにする事によるデメリットもあると思っていて、国防等の政策決定・秘匿に関しては相性が悪く課題が多いと感じました。

アルゴリズム VS アルゴリズム

結局行き着くところは、こっちのアルゴリズムが正しい、こっちのアルゴリズムが間違っている。みたいな現状と変わらない論争・闘争になりかねないかなと。これが国内だけならまだ良いですが、国家間のアルゴリズムに及ぶと簡単に対立・分断を招きそう。

という、ちょっとSFチックな心配までしちゃいましたが、それでもメリットの方が大きいのではと感じます。こういった本当に優秀な人ほど選挙に出ないのが一番の選挙の欠陥だと思います。

以上